Il diaconato alle donne come questione sistematica: in dialogo con Mario Imperatori

Tra le cose che meritano attenzione, nel dibattito intorno all’accesso delle donne al diaconato, e nel quale molti sono già intervenuti, un aspetto fondamentale appare la questione che si può definire “sistematica”, ossia l’inquadramento del “diaconato” all’interno del ministero ordinato, per pensarne la “riserva maschile” come elemento da riconsiderare, in un orizzonte culturale e teologico nuovo. Su questo punto la “normatività della tradizione” deve essere sottoposta ad una “ermeneutica aggiornata”, che può scoprire una forma di obbedienza più nella discontinuità che nella continuità, senza scandalo, come tante altre volte è accaduto nella storia.

a) La sfida sistematica

Il recente intervento di Mario Imperatori , pubblicato su SettimanaNews, identifica esplicitamente e giustamente il lato “sistematico” come decisivo. Proprio per questo intento, insieme ad altri 5 teologi (3 teologhe e 3 teologi) abbiamo scritto un volumetto, che uscirà a giorni da Queriniana, con il titolo Senza impedimenti. Le donne e il ministero ordinato. In questo volumetto di sole 180 pagine, provvediamo ad istituire, in modo franco, un esame accurato del “magistero sulla donna autorevole” mostrando, dall’interno, la debolezza delle argomentazioni con cui si prova a difendere la “riserva maschile”. Sul piano biblico, patristico, canonistico, ecclesiologico, dogmatico e sistematico. La cosa interessante è proprio questa: non si tratta di “cedere alla modernità”, ma di “vedere il pregiudizio che ha segnato la tradizione, da Tertulliano, a Tommaso d’Aquino, a Von Balthasar. Liberare il magistero da questi pregiudizi significa abilitare anche le donne ad essere capaci di autorevolezza vera nella Chiesa. Va detto che su questo la letteratura femminista è piena di perle che i teologi possono anzitutto riconoscere e integrare nei loro ragionamenti. Una “cautela” importante è andare fino in fondo alle argomentazioni, senza fermarsi alla superficie. La prudenza vera è chiamare le cose con il loro nome, mostrando con chiarezza l’inconsistenza degli argomenti classici sul tema.

b) La donna e lo spazio pubblico

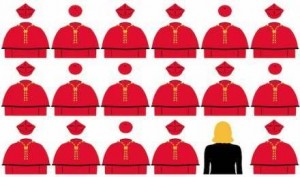

Questo modo di portare alla luce le debolezze del magistero cattolico dal 1976 ad oggi può dare nuovo fiato alla grande intuizione di Giovanni XXIII nel 1963: dare riconoscimento alla donna nello “spazio pubblico”. Questo, proprio come “segno dei tempi”, è un contenuto della tradizione che deve emergere in modo nuovo, perché nella storia un certo “complesso di superiorità maschile” lo ha compresso e talvolta offeso, anche con tutte le migliori intenzioni. Per questo, io penso, non solo non si deve temere che l’accesso delle donne al diaconato posso indebolirlo, ma anzi, si può pensare che possa essere la occasione migliore per rilanciarne il profilo ecclesiale e personale. Non si tratta di ritardare questo accesso prima di aver chiarito meglio il terzo grado del ministero ordinato: questa era una argomentazione che ho sempre ascoltato, anche da grandi teologi, e che nel tempo mi convince sempre meno. Talvolta la ascolto anche dalle dirette interessate alla ordinazione: essa suona, più o meno così. Prima riformiamo ministero ordinato e diaconato, e poi le donne potranno entrarci. Altre volte il ragionamento è anche più pesante: prima liberiamo il ministero dal clericalismo e poi lo apriamo alla donna, perché anch’essa non diventi clericale. In realtà questi ragionamenti sono frutto di “idealizzazioni” e contengono una certa dose di idealismo e di unilateralità. Sia chiaro: non significa che le donne possano oggi accedere al migliore dei ministeri possibili. Senza un accurato lavoro di ripensamento della istituzione, tutto potrebbe restare in superficie e non incidere né sulle quantità né sulle qualità del ministero. Ma è evidente che la apertura alle donne sarebbe uno dei passi concreti e tangibili di questo rinnovamento della istituzione ministeriale. Il fatto che cada la “riserva maschile” al grado del diaconato del ministero ordinato sarebbe una nuova autocomprensione del ministero, una tappa fondamentale del suo possibile rinnovamento e della conseguente riforma della Chiesa cattolica, di cui da 60 anni abbiamo bisogno. Una cautela teologica è perciò capire i limiti strutturali e istituzionali di una “riserva maschile” che non trova più argomenti degni di questo nome, se non in ricostruzioni storiche unilaterali o in irrigidimenti autoritari dotati della pretesa di poter restare senza motivazioni teologiche e addirittura con la presunzione di impedire agli altri di fornirne di migliori.

c) La posizione di Imperatori e la apostolicità

Questo intento sembra coerente con le parole con cui Mario Imperatori esprime la sua posizione e che qui riporto in un passaggio importante:

La sua (di Andrea Grillo) posizione ha comunque l’indubbio merito di portare l’attenzione sulla problematicità del paradigma ecclesiologico gerarchico, un paradigma coerente rispetto alla minorità culturale e sociale a lungo patita dalle donne, in modo peraltro non sempre totale e uniforme. Oggi una tale minorità, che faceva dell’esser donna addirittura un impedimento all’ordinazione, certamente non è però più accettabile non solo culturalmente, ma neppure teologicamente. E questo in ragione dell’uguaglianza tra uomo e donna che nasce dall’essere entrambi fatti Uno in Cristo mediante il battesimo.

Oltretutto questo paradigma ecclesiologico gerarchico non si trova come tale nel Nuovo Testamento. Esso si è infatti imposto nella Tradizione come una traduzione, storicamente condizionata, dell’apostolicità della Chiesa contestualmente elaborata a partire dalla triade neoplatonica e dalla rilettura spirituale dei ministeri neotestamentari ispirata al sacerdozio veterotestamentario.

Fino a qui mi pare che ci troviamo in piena sintonia. Il punto di differenziazione è invece la natura “apostolica” del ministero. Questa caratteristica, su cui Imperatori si sofferma giustamente, sarebbe forse capace di imporre una soluzione diversa? Seguiamo ancora il testo di Imperatori:

Diversamente da questo schema gerarchico, l’apostolicità, di cui tale schema è traduzione storica, rappresenta invece una delle note irrinunciabili della Chiesa proprio in quanto attestata nel Nuovo Testamento e proclamata nel Credo come verità di fede. E non solo nella figura dei Dodici, ma anche in quella di Paolo. A questo punto bisognerebbe forse porsi la domanda sul paradigma ecclesiologico-sacramentale più adeguato per affrontare la questione dell’apostolicità del ministero ordinato e della sua coerenza o meno con l’ammissione in esso o in parte di esso anche delle battezzate.

Il punto dirimente, in questa precisazione, è però il collegamento tra “apostolicità” e “maschilità”. Se alla logica gerarchica sostituissimo la logica apostolica, sic et simpliciter, avremmo un risultato singolare. La riserva maschile sarebbe garantita non dalla “gerarchia dei sessi”, ma dalla “nozione stessa di apostolocità”: la quale, tuttavia farebbe rientrare dalla finestra, a diverso titolo, ciò da cui avremmo preso congedo passando dalla porta.

d) Gerarchia, apostolicità e compito sistematico

La nozione di “apostolicità”, pensata come se fosse riferita non semplicemente a chi è “inviato”, ma a chi lo è essendo necessariamente “maschio”, con un sovraccarico sessuale e sacramentale della kénosi, mi pare una via già tentata da Von Balthasar e che conduce, inevitabilmente, a maggiori difficoltà. Il fatto dell’invio di 12 uomini maschi galilei circoncisi esprime la tradizione in una forma non immediatamente normativa. Non credo che si debba cercare di “aggirare l’ostacolo” della entrata della donna nello spazio pubblico, ma di assumerne la novità, in modo prudente, ma lucido. Su questa via problematica, ma esigente, mi sembra si sia avviato anche Mario Imperatori. Non ci sono ragioni consistenti perché la apostolicità debba essere riservata ai maschi: il tentativo di spiegarla storicamente o autoritativamente risulta fragilissimo. Questo è il punto decisivo, intorno al quale sta o cade ogni autentica soluzione della questione dell’accesso della donna al ministero ordinato. Altrimenti finiremmo per spostare sulla “apostolicità” quello che dicevamo della “gerarchia”, ma con lo stesso risultato deludente proprio sul piano teologico. La apostolicità è irrinunciabile, nessuno può dubitarne, ma non implica più alcuna gerarchia dei sessi.

Carrello (0)

Carrello (0)

Area personale

Area personale

se il concetto di apostolicità fosse limitato ai maschi, dato che gli apostoli erano non solo maschi, ma anche circoncisi, allora dovrebbe valere anche quest’ultimo elemento della circoncisione e, di conseguenza, tutta la trasmissione apostolica ne risulterebbe compromessa per il semplice fatto che nei secoli i successori degli apostoli sono stati maschi non circoncisi (cfr. Rossi de Gasperis, l’umorismo della Lettera agli Ebrei, in Il Regno Attualità 8/ 2024)

L’ordinazione diaconale di donne avrebbe un impatto ecclesiale superiore all’introduzione del Messale di Paolo V?

Per chi non c’era a suo tempo, non sarebbe possibile immaginare. Ma il senso del cambiamento sarebbe più radicale sotto tutti i punti di vista. E per il 99,999% delle persone, e per il mondo attorno alla chiesa, sarebbe senz’altro un fatto simbolico così rilevante che sarebbe compreso come apertura certa verso innumerevoli altri cambiamenti. Così “altri” che sarebbe seguito da un nuovo tipo di scisma, non geográfico, ma globale e locale allo stesso tempo, dentro ogni diocesi e ogni parrocchia. Sarebbe la fine di una mediazione che si sta cercando, l’inizio di una chiesa liberata da ogni riforma e che si riconosce nel rivolgersi al passato e un’altra, iniziando quasi da zero, liberata di ogni tipo di passato non riformabile, strapiena di una libertà tutta nuova da gestire. Sarebbe l’aprirsi di cammini sempre più opposti e incomunicabili, e di altri che si possono finalmente ricongiungere. Sarebbe abbandonare chi non può capire. Sarebbe interessante e opportuno immaginare quello che potrebbe avvenire.