Il sesso femminile come impedimento o come opportunità: è davvero una questione dottrinale?

Quando si studiano le questioni che riguardano il soggetto del “ministero ordinato”, non è difficile trovare nei manuali una distinzione ragionevole, ma che merita di essere riletta con maggiore attenzione. Si dice, di solito, che la questione della “ordinazione di uomini sposati” è questione di carattere disciplinare, mentre la questione della “ordinazione delle donne” è questione di carattere dottrinale. Questa distinzione dovrebbe essere discussa. Perché a me sembra che, considerando la tradizione, la esclusione della donna dalla ordinazione non risulti un contenuto “de fide”, ma un tema “de moribus”. I costumi, tuttavia, possono cambiare senza che con ciò cambi la fede. Su questo, credo, non si possa dubitare. Impegnare il magistero definitivo (o addirittura il magistero infallibile) su questioni che possono mutare secondo la storia e la coscienza sembra una procedura non solo rischiosa, ma contraddittoria rispetto al compito di “confirmare” che il magistero dovrebbe garantire. Il magistero non ha mai inteso utilizzare la funzione di confirmare, al suo livello più alto , su materie che sono soggette al cambiamento storico. Non avrebbe avuto senso impegnare il magistero definitivo nei giudizi sulla astronomia tolemaica o corpornicana, nei giudizi sulla geografia europea o americana, nei giudizi sulla antropologia civilizzata o primitiva. Nessuno si è mai sognato di vincolare la Chiesa ad un giudizio contingente, pur essendovi stati, lungo la storia, giudizi pesantemente limitati, espressi da parte di uomini di Chiesa. Il magistero custodisce un “depositum” che non è una enciclopedia con tutte le definizioni al loro posto. Anche il Catechismo, esercizio magisteriale ragguardevole, ma non definitivo, non può essere considerato un prontuario per risolvere ogni questione, ma un indirizzo autorevole di orientamento dello sguardo, sempre sottoposto a nuove evidenze possibili ed anche a correzioni necessarie.

La definizione del sesso femminile (e reciprocamente, del sesso maschile) non appartiene ai compiti ultimi del magistero. Giustamente, lungo la storia, la parola autorevole dei vescovi e dei vescovi di Roma ha utilizzato non solo la parola biblica, ma le comprensioni che il mondo giudaico, greco, romano, visigoto, franco, longobardo, sassone e poi americano, indiano, russo, africano e asiatico hanno offerto del soggetto femminile e del soggetto maschile. In questa complessità non esiste una dottrina compiuta sulla donna e sull’uomo. Dire questo non significa che non vi siano autorevoli linee interpretative, ricche e fondamentali, a proposito della relazione umana e della relazione sessuale, della identità umana e della identità sessuata, ma che non chiudono il profilo interpretativo del maschile e del femminile, il quale dipende sempre anche dal contesto culturale entro il quale e grazie al quale la esperienza del femminile e del maschile si configura, prende coscienza e forma storicamente una coscienza di sé e dell’altro da sé.

Se osserviamo la tradizione non è difficile notare come il trattamento del “sesso femminile”, sia da punto di vista della creazione, sia dal punto di vista della redenzione, conosca una argomentazione che non si può definire “dottrinale” in senso stretto. La tradizione non ha voluto costruire una compiuta “dottrina del femminile”, ma ha assunto, di volta in volta, concezioni culturali disponibili e autorevoli nel contesto comunicativo della pastorale o della ricerca teologica.

Osserviamo due casi classici: Tommaso d’Aquino e Giovanni Duns Scoto. In entrambi la considerazione del “sesso femminile” trova un fondamento ritenuto “rivelato”, perché basato su una interpretazione della creazione e della volontà di Cristo, fondata anche su evidenze di carattere antropologico, mediate dal pensiero filosofico, attraverso le quali viene letta la tradizione biblica. Da un lato, infatti, la creazione della donna, tratta “dal fianco” di Adamo, viene riconosciuta né come padrona, né come schiava, ma come “socia”. Ma una comprensione della donna segnata da “naturale soggezione”, la restituisce ad un orizzonte di “schiavitù insuperabile”. Da questa confusione dei piani, che attribuisce alla creazione un disegno di strutturale subordinazione della donna all’uomo in fatto di “auctoritas”, discende la conclusione per cui, secondo Tommaso, gli impedimenti alla ordinazione sono di due tipi: ratione praecepti, perché superabili, e ratione sacramenti, perché insuperabili. Ma la “ratio” di queste due rationes non dipende dalla rivelazione, bensì dalla antropologia e dalla sociologia del tempo di Tommaso. L’idea che la donna non possa “emanciparsi dalla schiavitù” è la guida teoretica di Tommaso, che non può più essere tale né per noi, né per il nostro magistero. E il magistero lo sa.

In modo diverso, Giovanni Duns Scoto procede ad una rilettura della tradizione con la preoccupazione di non perdere il rapporto della dottrina cristiana con la “legge naturale”. Sebbene Duns Scoto ponga recisamente la questione della fondazione cristologica della esclusività maschile, basata tuttavia su una esegesi curiosa dei testi paolini, quando giunge alle conclusioni del suo ragionamento approda ad una sintesi assai interessante. Dice infatti:

“quantum ad gloriam consequendam et ad gratiam habendam, non est distinctio in lege Christi inter foeminam et masculum, quia tantam gratiam habere et tantam gloriam attingere potest

illis, sicut iste; sed quantum ad gradum excellentem habendum in Ecclesia, bene decet esse distinctionem inter virum et mulierem in lege Christi, quia hoc consonat legi naturae” (Johannis Duns Scoti, Quaestiones in librum quartum sententiarum, d. XXV, q. II).

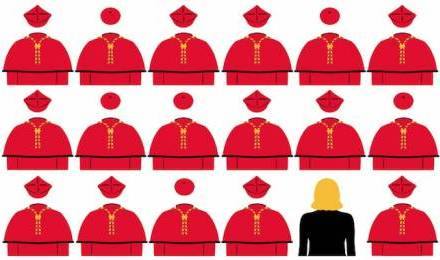

Il “grado più alto da avere nella Chiesa” richiede una “differenza tra maschio e femmina” in cui la “legge di Cristo” esige una consonanza con la legge naturale. Anche in questo caso, la consonanza con la legge naturale non dipende dal pregiudizio, ma dal giudizio. Questo giudizio ha trovato, nella ragione che coglie la legge naturale, una evoluzione decisiva negli ultimi due secoli. Se la “legge naturale” fosse pensata come un dato immutabile, la società non avrebbe potuto diventare “aperta”, ma sarebbe strutturalmente “chiusa”. Una legge naturale che fissasse una volta per tutte il profilo del femminile e del maschile, sarebbe in contraddizione con lo sviluppo dei costumi che l’ultimo secolo ha visto affermarsi, anche nella Chiesa. Questo sviluppo rende possibile, come cosa prima inaudita e scandalosa, che le donne possano svolgere compiti “pubblici” ritenuti prima inadeguati, indecorosi o “infami” addirittura. Che una donna oggi possa essere “pubblico ministero”, “ministro della Repubblica”, “cardiologo”, “avvocato”, “taxista, “carabiniere” o “camionista” è un mutamento della legge naturale con la quale la legge di Cristo non può non corcordare. In qualche modo, siamo di fronte ad una ridefinizione di ciò che è ritenuto “naturale” per la donna. L’idea che alla Chiesa sia sottratta la possibilità di accedere a questa consonanza – e che quindi la “riserva maschile” del ministero ordinato segua una “legge” incompatibile con la aggiornata legge naturale (secondo Duns Scoto), o con il nuovo riconoscimento della eminenza nella autorità (secondo Tommaso d’Aquino) – è la ipotesi che la dottrinalizzazione del “sesso femminile” ha introdotto nel cattolicesimo, indirettamente con il Codice del 1917, direttamente con Inter Insigniores e con Ordinatio sacerdotalis. E’ chiaro che questo modo di argomentare costituisce una discontinuità significativa con lo stile classico e implica una “separazione” della esperienza ecclesiale della autorità, che non riesce più a trovare consonanza né con le evidenze antropologiche, né con le norme giuridiche extraecclesiali. Se il sesso femminile viene ancora percepito come “impedimento”, è difficile entrare in consonanza con il segno dei tempi della donna riconosciuta apertamente come libero soggetto (e non come necessariamente o dogmaticamente soggetta) “in re pubblica”. Di qui l’aspra dissonanza tra una Chiesa che grida giustamente per i diritti delle donne fuori di sé e non vede la discriminazione che alimenta con la dichiarazione di “non avere la facoltà di integrare la donna nel ministero ordinato”, cosa che si traduce, purtroppo, nel riconoscersi la facoltà di escludere la donna dal ministero ordinato. Che una opportunità continui ad essere giudicata come un impedimento non è un bella cosa, né per la donna, né per la Chiesa. E non basta confessare la propria presunta impotenza per mettersi il cuore in pace.

Area personale

Area personale

Grazie davvero ,caro Andrea, per affermare con coraggio l’ importanza dei segni dei tempi e il divenire della tradizione.

Federico

Grazie, dott. Grillo per la chiarezza dell’esposizione e il coraggio di trattare argomenti purtroppo ancora divisivi, ma così importanti per la vita ecclesiale e per la società tutta.