Nuove meditazioni di teologia eucaristica (/3) Il tabernacolo tra simbolo e funzione

Una osservazione interessante da cui partire è l’origine biblica del termine “tabernacolo”, con cui oggi identifichiamo il luogo della riserva e della custodia eucaristica. La parola è tratta dalla vulgata latina, che la usa 473 volte, di cui solo 449 nell’AT e solo 24 nel NT. Il primo significato è quello di “tenda”. Ma l’uso diventa molto intenso nella Torah, tra il libro dell’Esodo e il libro del Deuteronomio (con 258 citazioni), proprio nel momento in cui la “dimora di Dio” presso il suo popolo assume la figura di tenda/tempio. Per questo il termine ricorre ampiamente anche nella storia di Davide e di Salomone, in stretta relazione alla edificazione del tempio. Anche l’uso dei profeti , soprattutto in Ezechiele, è ampio, così come nei Salmi e nei Sapienziali. L’uso nel NT è limitato a tre grandi aree di significato: alla tenda in senso stretto (ad es. nei racconti sinottici della trasfigurazione); come metafora della vita peregrinante (in Paolo e Pietro); infine nell’uso riferito al “tempio/tabernacolo” del Primo Testamento, soprattutto in Ebrei e Apocalisse.

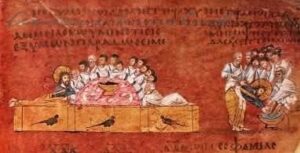

La questione centrale riguarda dove si rivela la presenza di Dio. La tenda/tempio di Israele come linguaggio della presenza, porta la teologia medievale, in scritti De tabernaculo a mettere a tema la interpretazione allegorica della Torah, come appare attestato per un millennio, a partire da Beda (VII-VIII sec) fino a Theophile Raynaud (XVII secolo). La sovrapposizione tra la dimora di Dio AT e il corpo di Cristo, con la lettura del tempio come corpo di Cristo e del corpo come tempio dello Spirito, permette, nei secoli, una attribuzione del tema del tabernacolo, che diventa tempio di carne e tempio celeste, ma assume anche la localizzazione interna alla domus ecclesiae, quasi come un nuovo “sancta sanctorum”.

Questa evoluzione, nel suo lato disciplinare e architettonico, tende a lasciare sullo sfondo il rito eucaristico, assumendo la “presenza di Dio” soltanto come “sacro prodotto permanente della consacrazione”. Qui è chiaro che la ripresa moderna e tridentina della “centralità del tabernacolo” (inteso come “piccolo tempio” in cui, nella Chiesa, viene conservato il pane consacrato), in quanto elemento architettonico voluto come centrale, addirittura sovrapposto all’altare maggiore, solleva per noi una questione teologica in rapporto al rito eucaristico. La progressiva separazione tra “corpo di Cristo sacramentale” e “corpo di Cristo ecclesiale”, in quanto attestata come trama interna alla sequenza rituale della celebrazione eucaristica, sostituita con la “fede nel corpo sacramentale”, che genera devozione e relazione con la virtù della unità e della carità, porta a concentrare tutta la attenzione sulla “verità della corpo sacramentale”, trascurando la dimensione ecclesiale del Corpo di Cristo, che non si lascia “localizzare”.

Molto interessante è considerare la forza inerziale del modello tridentino, costruito nel XVII secolo, con la posizione centrale della riserva eucaristica, che influenza profondamente sia la celebrazione sia la teologia eucaristica, a loro volta da intendersi anche come cause e giustificazioni del tabernacolo centrale. Uno dei documenti più vicini al Vaticano II e legati in forma apologetica al ripensamento liturgico che si stava affermando è la Allocuzione che papa Pio XII, nel 1956, inviò al Congresso Internazionale di Liturgia. (si può leggere qui integralmente).

Una parte di questo discorso è dedicata al rapporto tra altere e tabernacolo e offre una sintesi piuttosto significativa della impostazione problematica che ancor oggi domina gran parte della esperienza, della pratica e delle abitudini della chiesa cattolica.

Riporto qui in traduzione questa parte del discorso del 1956, dopo la quale offro qualche breve riflessione critica:

2. “PRAESENTIA CHRISTI”. Così come l’altare e il sacrificio dominano il culto liturgico, si deve affermare, a proposito della vita di Cristo, che essa è interamente ordinata dal sacrificio della croce. Le parole dell’Angelo al Suo padre putativo: “Salvum faciet populum suum a peccatis eorum” (Matth. 1, 21), quelle di San Giovanni Battista: “Ecce Agnus Dei, ecce qui tout peccatum mundi” (Io. 1, 29), quelle di Cristo stesso rivolte a Nicodemo: “Exaltari oportet Filium hominis, ut omnis qui credit in ipsum, … habeat vitam aeternam”. (Io. 3, 14-15), ai suoi discepoli: “Baptismo ... habeo baptizari, et quomodo coarctor usquedum perficiatur?” (Luc., 12, 50), e soprattutto quelle che Egli ha pronunciato nell’ultima Cena e sul Calvario, tutto indica che il centro del pensiero e della vita del Signore è stato la croce e l’offerta di Se Stesso al Padre per riconciliare gli uomini con Dio e salvarli. Ma Colui che offre il sacrificio non è in un certo qual modo ancora più grande del sacrificio stesso? Vogliamo quindi ora parlarvi del Signore stesso e richiamare la vostra attenzione sul fatto che, nell’Eucarestia, la Chiesa possiede il Signore con la Sua Carne e con il Suo Sangue, col Suo Corpo, con la Sua Anima e la Sua Divinità. Il Concilio di Trento lo ha sancito solennemente nel can. I della XIII sessione; è peraltro sufficiente interpretare in senso letterale, chiaramente e senza equivoci, le parole pronunciate da Gesù per arrivare alla stessa conclusione: “Prendete e mangiate! Questo è il Mio Corpo, offerto in sacrificio per voi! Prendete e bevete, questo è il Mio Sangue, versato per voi”. E San Paolo, nella sua prima Epistola ai Corinzi (1 Cor. 11, 23-25), riprende gli stessi termini semplici e chiari. Senza dubbio, su questo soggetto non vi è tra i cattolici alcuna divergenza d’opinione. Ma nel momento in cui la speculazione teologica comincia a dibattere sul modo in cui Cristo è presente nell’Eucarestia, appaiono serie differenze di punti di vista su molti punti. Non vogliamo entrare nel merito di queste controversie speculative, ma solo indicare alcuni limiti e insistere su un principio fondamentale di interpretazione, l’oblio del quale Ci suscita preoccupazioni. La speculazione deve assumere come norma che il senso letterale dei testi della Scrittura, la fede e l’insegnamento della Chiesa hanno la precedenza sui sistemi scientifici e sulle considerazioni teoriche; è la scienza che si deve conformare alla rivelazione, non il contrario. Quando una nozione filosofica deforma il senso naturale di una verità rivelata, vuol dire che è inesatta o che non viene applicata correttamente. Questo principio trova la sua applicazione anche nella dottrina della presenza reale. Alcuni teologi, pur accettando la dottrina del Concilio sulla presenza reale e sulla transustanziazione, interpretano le parole di Cristo e quelle del Concilio in modo tale che della presenza di Cristo non rimane che un involucro svuotato del suo contenuto naturale. A loro avviso, il contenuto essenziale e attuale delle specie del pane e del vino sarebbe “il Signore in cielo”, con Il Quale le specie avrebbero una relazione cosiddetta reale ed essenziale di contenitore e di presenza. Questa interpretazione speculativa solleva serie obiezioni quando la si presenta come pienamente sufficiente, poiché il senso cristiano del popolo dei fedeli, l’insegnamento catechetico costante della Chiesa, i termini del Concilio e soprattutto le parole del Signore esigono che l’Eucarestia contenga il Signore Stesso. Le specie sacramentali non sono il Signore, anche se hanno con la sostanza di Cristo Che è in cielo una relazione cosiddetta essenziale di contenitore e di presenza. Il Signore ha affermato: “Questo è il Mio Corpo! Questo è il Mio Sangue!”. Non ha detto: “Questa è un’apparenza sensibile che significa la presenza del Mio Corpo e del Mio Sangue”. Ovviamente avrebbe potuto anche fare in modo che i segni sensibili di una relazione reale di presenza fossero segni sensibili ed efficaci della grazia sacramentale; ma ciò che è importante in questo caso è il contenuto essenziale delle species eucharisticae, non la loro efficacia sacramentale. Non si può dunque ammettere che la teoria che abbiamo appena menzionato renda pienamente giustizia alle parole di Cristo, le quali non indicano nient’altro che la presenza di Cristo stesso nell’Eucarestia e sono sufficienti per poter affermare in tutta verità a proposito dell’Eucarestia: “Dominus est” (cfr. Io. 21, 7). Indubbiamente la massa dei fedeli non è in grado di comprendere difficili problemi speculativi e i saggi che contengono spiegazioni sulla natura della presenza di Cristo. Peraltro, il Catechismo Romano invita a non discutere su queste questioni di fronte a loro (cfr. Catech. Rom. pars. II, cap. IV, n. 43 sq.); non propone né menziona la teoria abbozzata qui sopra; e men che meno afferma che essa esaurisca il senso delle parole di Cristo e le spieghi pienamente. Si può continuare a cercare spiegazioni e interpretazioni scientifiche, ma queste ultime non devono bandire – per così dire – Cristo dall’Eucarestia o lasciare nel tabernacolo solamente specie eucaristiche che conservino una relazione cosiddetta reale ed essenziale col vero Signore che è in cielo. È sorprendente il fatto che quanti non accettano la teoria esposta qui sopra vengano messi nel novero degli avversari, tra i “fisicisti” non scientifici, o che non si esiti a dichiarare – a proposito della nozione cosiddetta scientifica della presenza di Cristo: “Questa verità non è per le masse”. A tutte queste considerazioni dobbiamo ancora aggiungerne altre sul tabernacolo. Così come abbiamo affermato poco fa: “Il Signore è in un certo qual modo più grande dell’altare e del sacrificio”, possiamo dire chiederci: “Il tabernacolo in cui dimora il Signore Che è disceso presso il Suo popolo è superiore all’altare e al sacrificio”? L’altare è superiore al tabernacolo, perché vi si offre il sacrificio del Signore. Il tabernacolo possiede senza dubbio il “Sacramentum permanens”, ma non è un “altare permanens”, perché il Signore Si offre in sacrificio solo sull’altare durante la celebrazione della Santa Messa, ma non dopo o al di fuori della Messa. Nel tabernacolo, invece, Egli è presente per tutto il tempo che durano le specie consacrate, senza tuttavia offrirSi permanentemente. Con pieno diritto si può operare una distinzione tra l’offerta del sacrificio della Messa e il “cultus latreuticus” offerto all’Uomo-Dio celato nell’Eucarestia. Una decisione della Santa Congregazione dei Riti del 27 luglio 1927 limita al minimo l’esposizione del Santo Sacramento durante la Messa (Acta Ap. Sedis, a. 19, 1927, pag. 289): la ragione di tale prescrizione è agevolmente riferibile alla premura di mantenere abitualmente separati l’atto del sacrificio e il culto della semplice adorazione, affinché i fedeli ne comprendano chiaramente il carattere specifico. Ma ancor più importante della consapevolezza di questa diversità è quella dell’unità: un solo e unico Signore è immolato sull’altare ed è onorato nel tabernacolo, da cui sparge le Sue benedizioni. Se si è pienamente convinti di ciò, si eviteranno molte difficoltà e ci si guarderà bene dall’esagerare il significato dell’uno a scapito dell’altro e di opporsi alle decisioni della Santa Sede. Il Concilio di Trento ha spiegato quali disposizioni deve avere l’anima di fronte al Santo Sacramento: “Si quis dixerit, in sancto Eucharistiae sacramento Christum unigenitum Dei Filium non esse cultu latreutico, etiam externo, adorandum, atque ideo nec festiva peculiari celebritate venerandum, neque in processionibus, secundum laudabilem et universalem Ecclesiae sanctae ritum et consuetudinem, sollemniter circumgestandum, vel non publice, ut adoretur, populo proponendum, et eius adoratores esse idololatras : anathema sit” (Conc. Trid., Sessio XIII can. 6). “Si quis dixerit, non licere sacram Eucharistiam in sacrario reservari, sed statim post consecrationem necessario adstantibus distribuendam, aut non licere, ut illa ad infirmos honorifice deferatur: anathema sit” (Conc. Trid., l. c., can. 7). A chi aderisce con tutto il cuore a questa dottrina non verrà mai in mente di formulare obiezioni contro la presenza del tabernacolo sull’altare. Nell’Istruzione del Sant’Ufficio “De arte sacra” del 30 giugno 1952 (Acta Ap. Sedis, a. 44, 1952, pag. 542-546), la Santa Sede ha insistito, tra gli altri, su questo punto: “Districte mandat haec Suprema S. Congregatio ut sancte serventur praescripta canonum 1268, § 2 et 1269, § 1: ‘SSma Eucharistia custodiatur in praecellentissimo ac nobilissimo ecclesiae loco ac proinde regulariter in altari majore, nisi aliud venerationi et cultui tanti sacramenti commodius et decentius videatur’ ... ‘SSma Eucharistia servari debet in tabernaculo inamovibili in media parte altaris posito’” (Act. Ap. Sedis, l. c., pag. 544). Vogliamo richiamare la vostra attenzione non tanto sulla presenza materiale del tabernacolo sull’altare quanto sulla tendenza ad attribuire una stima minore per la presenza e l’azione del Cristo nel tabernacolo. Ci si accontenta del sacrificio dell’altare e si diminuisce l’importanza di Colui che lo realizza. Ora, la Persona del Signore deve occupare il centro del culto, perché è essa che unifica le relazioni che esistono tra l’altare e il tabernacolo e dà loro senso. È innanzitutto per mezzo del sacrificio dell’altare che il Signore Si rende presente nell’Eucarestia, e nel tabernacolo Egli è presente solo come “memoria sacrificii et passionis suae”. Separare il tabernacolo dall’altare significa separare due cose che devono restare unite attraverso la loro origine e la loro natura. Si possono trovare diverse soluzioni – su cui gli specialisti esprimeranno le loro opinioni – per il modo in cui si può porre il tabernacolo sull’altare senza impedire la celebrazione di fronte al popolo. L’essenziale è aver compreso che lo Stesso Signore è presente sull’altare e nel tabernacolo. Si potrà anche sottolineare l’atteggiamento della Chiesa nei confronti di certe pratiche di pietà: le visite al Santo Sacramento, che essa raccomanda vivamente; la preghiera delle quaranta ore o “adorazione perpetua”; l’ora santa; il trasporto solenne della comunione ai malati; le processioni del Santo Sacramento. Il liturgista più entusiasta e convinto deve poter comprendere e carpire cosa rappresenta il Signore nel tabernacolo per i fedeli profondamente pii, siano essi persone semplici o istruite. Egli è il loro consigliere, il loro consolatore, la loro forza, il loro ricorso, la loro speranza tanto in vita come nella morte. Non pago di permettere ai fedeli di avvicinarsi al Signore nel tabernacolo, il movimento liturgico si sforzerà pertanto di attrarli sempre di più verso di esso.

Le osservazioni che possono essere fatte su questo testo sono numerose. Mi limito soltanto a tre:

a) La distinzione tra “altare” e “tabernacolo” non acquisisce nessuna nuova prospettiva dalla considerazione della azione rituale. Siamo nel 1956, è iniziato un ripensamento sulla liturgia (ricordiamo che Pio XII ha promosso già la riforma della veglia pasquale e della settimana santa) ma è evidente che il riconoscimento del primato dell’altare sul tabernacolo rimane del tutto estrinseco e non impedisce che il tabernacolo sia visto come il luogo della “presenza permanente”, che quindi non solo può, ma “deve” restare sovrapposto all’altare.

b) Si comprende che è un paradosso celebrare la eucaristia “di fronte al sacramento permanente”, ma non si esce da una nozione teologica di “corpo di Cristo” che identifica il sacramento solo con la verità della consacrazione, non con la dinamica della comunione. Questo diventerà chiaro solo quasi un decennio dopo, anche se ancor oggi, a distanza di 70 anni da allora, resta ancora un aspetto piuttosto oscuro.

c) Infine un dato interessante è costituito dal fatto che solo tre anni prima di questo discorso, nel 1953, papa Pio XII aveva modificato le regole del digiuno eucaristico. Questo dato, che potrebbe apparire come meramente disciplinare, ha invece un effetto decisivo nella ripresa di senso della celebrazione eucaristica e del suo valore teologico. Con la modificazione della regola del digiuno “dalla mezzanotte”, si rendono possibili le messe vespertine. Questo vale per i ministri come per i fedeli. Questo rende possibile una trasformazione del rapporto con il rito di comunione, che, anche grazie a queste nuove condizioni disciplinari, può diventare non atto individuale di culto, ma atto ecclesiale di edificazione del corpo di Cristo.

In vista di un rinnovamento della teologia eucaristica e della devozione che l’azione rituale può accompagnare e ispirare, queste considerazioni appaiono tutt’altro che secondarie: essere mostrano quanto profonda è la unilaterale lettura della esperienza eucaristica, che il sapere medievale e moderno ancora impone al nostro cuore e al nostro corpo. Una frattura interna alla azione rituale può ritenere che la frazione del pane abbia come destinazione non la consumazione nella comunione per edificare il Corpo di Cristo ecclesiale, ma la permanenza nel tabernacolo per conservare il Corpo di Cristo sacramentale. Simbolizzare la riserva eucaristica come “tabernacolo” (come tempio e come dimora) significa sostituire la comunione ecclesiale con la adorazione del sacramento. Recuperare la dimensione di semplice riserva eucaristica del tabernacolo, significa invece ritenere che la consacrazione sia destinata alla consumazione, non alla conservazione. E che il rito di comunione non possa normalmente attingere dalla riserva, ma si origini sempre e soltanto dall’altare. Un eccesso di simbolizzazione, che arriva a negare la funzione di servizio alla comunione, costituisce una questione non secondaria per la teologia e per la devozione eucaristica.

Area personale

Area personale