Cautela o paura della tradizione? Una lettera aperta a Massimo Nardello sul diaconato delle donne

Caro Massimo,

quando ho letto il testo del tuo ultimo intervento su SettimanaNews, dal titolo Il diaconato femminile, due cautele , non volevo credere a quello che leggevo e per questo ho deciso di scriverti apertamente, per dirti tutto il mio dissenso. Che non è sulle cose che dici, ma su come le dici. E non è solo sul tema specifico, ma sul modo più generale di intendere la tradizione. E’ del tutto ragionevole che su cose che non investono le verità ultime si possano avere opinioni diverse. Tu, però, per sostenere la tua tesi non esiti a “demonizzare” e giudicare pesantemente ogni prospettiva di vero cambiamento. Il problema è che tu fai diventare decisivo e ultimativo quello che non lo è e questo non solo mi colpisce, ma mi spinge a dirti più chiaramente ciò che penso di quello che hai scritto.

Anzitutto sulla “cautela”. Tu la metti addirittura nel titolo e costruisci il tuo articolo come due momenti di esercizio della cautela. Ma la cautela è una componente della prudenza. Quello che invece ho letto, sotto il nome di cautela, non è cautela, ma paura, una paura matta, che non ti ha condotto alla prudenza, ma alla imprudenza, ai giudizi sommari, e persino ai giudizi sguaiati. Uso questo termine perché ciò che mi spinge a scrivere è la reazione verso un atto di ingiustizia, di cui tu forse neppure ti sei reso conto. Un atto di ingiustizia verso la tradizione e soprattutto verso le donne. Vorrei spiegarti meglio il perché di questa mia reazione.

a) La tua prima cautela/paura riguarda niente meno che la tradizione, appunto. Tu ritieni che la tradizione si debba imporre anche se non la capiamo più. E soprattutto che la tradizione sia autonoma rispetto alla interpretazione che di essa possiamo dare. Soprattutto per il fatto che ogni istanza che nasca dal “mondo” appare a te, e tu la giudichi come una forma di tradimento della tradizione. Siccome tu hai scritto tante cose anche sul Concilio Vaticano II, questo mi sorprende molto: ti è mai capitato si sentir parlare di “segni dei tempi”? Forse pensi che sia stata una forma di “antropocentrismo” a indurre Giovanni XXIII a parlare di “entrata della donna nello spazio pubblico”? Forse pensi che la Chiesa non abbia nulla da imparare dalla storia? Forse è antropocentrismo anche il contenuto di “Dignitatis humanae” e la ammissione della libertà religiosa come principio generale? Che cosa ti manca per sposare, pian piano, le posizioni di Lefebvre subito dopo il Concilio? Credo che nella prima “cautela-paura” che hai manifestato, tu abbia perso il controllo delle parole che utilizzavi e ti sia collocato in una posizione che non è diversa dal tradizionalismo, quando identifichi la tradizione con il passato. No, la tradizione è precisamente la possibilità della novità. D’altra parte a te sembra interessare solo che le cose non cambino, non che siano giustificate. Perché tu usi solo l’argomento più debole: “se non è stato prima, non può essere neppure oggi”. Ma se tu non trovi una ragione per questo, se non dici perché, ma ti nascondi nel mero passato, parli solo per paura, mettendo da parte sia la ragione sia la fede. Il cui nemico peggiore è proprio la paura. Esaminiamo meglio il nucleo del tuo ragionamento: tu dici, la questione è capire “in che modo la tradizione è normativa”. Giusto. Ma poi aggiungi che “a complicare le cose” c’è una visione teologica antropocentrica, ossia, a tuo avviso, una prospettiva teologica che afferma l’uomo e nega Dio. Qui tu diventi non solo ingiusto, ma cieco. Prova a guardare che cosa è capitato non nel ministero ordinato, ma nel matrimonio. Perché mai il rito dell’anello, che per 350 anni è stato uno solo, quello che il marito infilava nel dito della moglie, nel 1969 è diventato “scambio degli anelli”? Per una deriva antropocentrica? O perché abbiamo faticosamente acquisito che anche marito e moglie, non solo uomo e donna, hanno parità di diritti nella famiglia? Perché non ti stracci le vesti per questa perdita della tradizione? Perché non reagisci così duramente al fatto che Giovanni XXIII, in Pacem in terris, è il primo papa a dire che la fonte di questa evoluzione non è la Scrittura o la Tradizione ecclesiale, ma la Dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo? Perché non ti accodi a Lefbvre nel denunciare questa come “caduta antropocentrica”? Preferisci invece nascondere la tua paura di una “donna autorevole” sul piano ecclesiale dicendo che “nel cattolicesimo non c’è una posizione condivisa”. Neppure negli USA, negli anni 60 del 1800, c’era una posizione condivisa sugli schiavi da riconoscere come cittadini uguali davanti alla legge. Sarebbe questa una buona ragione per lasciar sussistere la schiavitù? Qui cautela significa solo paura. Che non è mai una buona consigliera per il teologo. Tu accusi chi parla di “diaconato femminile” di voler decostruire il valore normativo della tradizione. Perché hai già deciso, senza portare alcuna prova, che la tradizione è immobile. Ma questo è il peggior modo di considerare la tradizione. E non è che facendo l’esempio del papa tu progredisca molto. Blondel lo aveva capito già 120 anni fa, ma tu ti ostini a pensare come molti teologi del 1800. Perché il modello con cui il papa, solo alla fine dell’800, è stato pensato come sovrano assoluto che assomma in sé tutto il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, è un modo moderno, troppo moderno, di pensare l’episcopato e il vescovo di Roma, rispetto a cui la sacramentalità dell’episcopato affermata dal Concilio e la “sinodalità” di cui discutiamo in questi anni è una giusta correzione, che cerca di uscire dalle secche di una concezione assoluta del potere. Questa non è decostruzione, ma ermeneutica della tradizione, che può essere giudicata come “antropocentrismo” solo se al posto della prudenza di lascia la parola alla paura. Perciò si deve capovolgere la tua argomentazione: tu pensi che sia divisiva ogni modificazione della tradizione, che tu leggi come “cedimento all’antropocentrismo”. Io dico che la definizione di uomo e di donna, su cui la Chiesa non ha potere, ridefinisce i ruoli di autorità nella Chiesa. Ed è compito della tradizione con la T maiuscola ascoltare la storia e non ricostruirsela a tavolino. Divisivo è oggi pensare di giudicare la realtà ecclesiale e ministeriale con la comprensione di uomo e donna di 800 anni fa. E confondere la fede con la cultura di un’epoca è il vero antropocentrismo pericoloso, anche quando si veste in modo solenne e si sacralizza. Gli errori di valutazione non sono mai sacri.

b) Ma purtroppo non ti sei fermato. Sei andato avanti e sei arrivato addirittura a ritenere che una eventuale apertura del diaconato alle donne sarebbe un indebolimento irrimediabile del diaconato stesso. Per arrivare a questa conclusione tu anzitutto leggi il diaconato in modo forzato, ossia come una sorta di “attentato” alla naturale ministerialità battesimale. Dici molte cose che di per sé appaiono anche ragionevoli, ma le collochi su un orizzonte in cui il diaconato non deve essere pensato come “servizio”, ma come leadership. E’ una tua visione, legittima, che non solo tu utilizzi dialetticamente rispetto al servizio battesimale, ma che poi porti a conseguenze del tutto inaccettabili quando arrivi a dire:

“A mio parere, qualora papa Francesco decidesse di autorizzarlo [il diaconato femminile], le probabili forti resistenze ad una leadership femminile nella Chiesa cattolica potrebbero spingere a livellare ancora di più il servizio diaconale su quello battesimale. Così sia i diaconi sia le diacone non avrebbero alcun ruolo autorevole, ma sarebbero semplicemente uomini e donne che si sono distinti per il loro servizio e che quindi sono stati premiati con l’ordinazione.”

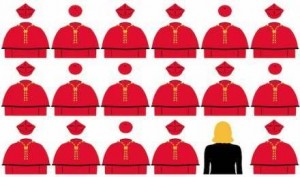

Non ti accorgi che tutto il tuo ragionamento ha dietro, in modo neppure troppo nascosto, l’argomento cardine con cui il medioevo escludeva in radice ogni possibile ordinazione della donna: ossia la incapacità della donna di esercitare la leadership in pubblico. La tua cautela, di cui vorresti investire addirittura il papa, è in realtà frutto di paura e di una teologia non solo vecchia, ma di cui dovremmo vergognarci. Invece tu non solo non la contesti, ma la utilizzi come “argomento”. Tu dici, in sostanza: il diaconato è già molto debole, pur essendo interpretato dai “forti maschietti”; se lo affidiamo alle deboli femminucce, allora lo vogliamo davvero affossare…Qui la paura e il pregiudizio ti hanno forzato la mano e hai scritto cose di cui io sentirei il dovere di scusarmi con tutte le donne che leggono un tale testo. Scusami se lo dico così: ma tanti anni di studio della tradizione, dei documenti, della teologia ti servono per fare una battuta da bar? Il teologo parla con la migliore riflessione possibile, non mentre gioca a scopa (ovviamente solo con altri tre maschi).

Io mi chiedo come tu possa pensare tutto questo come “cautela nella tradizione”. Il punto qualificante dell’accesso delle donne al diaconato (all’unico diaconato comune a uomini e donne) è proprio da intendersi in modo capovolto. Proprio la presenza delle donne nel ministero può permettere una grande reinterpretazione di un “ministero minore”, che è rimasto tale proprio per i motivi molteplici che tu hai saputo richiamare, ma che può trovare proprio nella caduta della “riserva maschile” non il colpo di grazia (nel senso giudiziario del termine) ma il dono di grazia di un nuovo orizzonte. La tradizione può fare paura perché è principio di cambiamento. Se diventa una polizza assicurativa, solo rassicurante, viene stravolta e addomesticata. La tradizione deve far paura perché è esigente: al suo centro sta la libertà con cui lo Spirito conduce la storia e spiazza i nostri disegni. La cautela necessaria è perciò la capacità di affrontare il cambiamento che si impone, non di inventare sempre nuovi trucchi per evitarlo.

Permettimi di concludere con una immagine. Dopo aver letto il tuo testo si ha un senso di oppressione e di chiusura, si esce dal museo non confortati dalle “statue di marmo” che si sono visitate. La tradizione è piuttosto un giardino, non un museo. Un giardino che può di nuovo fiorire, purché non si abbia paura del sole, dell’acqua, del vento, degli animali, degli uomini e delle donne. Il museo “protegge” e “conserva”, ma senza fiori e senza frutti; il giardino espone e mette a rischio, ma dà fiori e frutti. Io penso che antropocentrica sia una teologia che presume di stare soltanto nel chiuso del museo o di allungare le gambe sotto il tavolo del bar, giocando a carte tra soli uomini. Dio sta sempre nel rischio della vita.

Area personale

Area personale