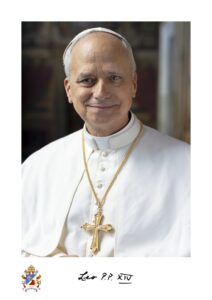

Il principio e il polo: Von Balthasar e papa Leone nel Giubileo della Santa Sede

Per essere fedeli al contesto, dobbiamo iniziare dalla “occasione”: parliamo di una omelia per il “giubileo della Santa Sede” (nella sovrapposizione con la festa di Maria Madre della Chiesa, proprio il lunedì dopo Pentecoste). La scelta di questo stile del “giubileo per categorie”, come è evidente, coinvolge anche la Santa Sede. Come c’è un giubileo delle corali, dei chierichetti, degli adolescenti o dei medici, poteva non esserci un giubileo della Santa Sede? Come è possibile che nessuno abbia pensato alla singolare contraddittorietà di una tale definizione? La Santa Sede come soggetto e come oggetto, allo stesso tempo attivo e passivo, della medesima azione? Una remissione delle pene temporali che dallo stesso soggetto viene richiesta e accordata? Se si identifica la Santa Sede con il Romano Pontefice (per parlare come parla la legge), che senso può avere un giubileo della Santa Sede? Forse come giubileo dei “dipendenti”? Un modo per assicurare anche a questa “categoria” il suo spazio nel programma annuale? Insomma, teoricamente e praticamente, ci sono parecchie difficoltà, che avrebbero dovuto essere gestite non solo con la logica della notiziabilità o della copertura.

Ma veniamo alla Omelia, che era costruita da un lato sul fondamento della memoria liturgica di Maria Madre della Chiesa, e dall’altro con uno sguardo alla circostanza dell’appuntamento giubilare.

Su queste basi viene impostata una riflessione che ha come centro Maria, di cui si celebra la maternità ecclesiale. La riflessione è condotta con una interpretazione di Maria come “nuova Eva”, ma con una sottolineatura della fecondità che riguarda, indifferentemente, tutti i battezzati. E’ presente, esplicitamente, una citazione di Von Balthasar, sulla radice cristologica della chiesa, fondata su una lettura tipologica del “granello di senapa”. La citazione non è particolarmente significativa, nel contesto in cui appare. Ma segnala la presenza dello stesso autore nel testo che segue. Le righe successive, infatti, sviluppano il ragionamento dei “carismi” mariano e petrino, per interpretare non soltanto la Chiesa, ma anche la Santa Sede. Qui può essere illuminante un esempio: un prete che porta il peso del ministero, e che comunque va in ufficio, è fecondità della Chiesa, come un padre che vive la difficoltà della famiglia, ma continua a lavorare. E’ evidente che solo il primo esempio è davvero pertinente con il tema della Santa Sede, e definisce in qualche modo una compresenza, oltre all’ufficio, di una resistenza ai pesi: ufficio e azione sarebbe il polo petrino, resistenza e passione sarebbero il polo mariano. Il primo direbbe soprattutto la legge, il secondo la grazia. Questo ha la impronta chiarissima della ispirazione balthasariana. Non è molto convincente, perché ha in sé una forma di estremismo. Ma si deve riconoscere che è nato, in origine anche in Von Balthasar, per giustificare una “pluralità ecclesiale”, una molteplicità di componenti della tradizione ecclesiale; per dire che non esiste solo la Santa Sede, come luogo del principio petrina, ma una componente carismatica e mariana, che ha preso volto in altre dimensioni del cattolicesimo e in altre tradizione cristiane.

Sorprende che si possa usare la dialettica tra “principi” traducendola in “poli” interni alla medesima istituzione. Questo è possibile, e può anche essere rivelatore di una superiore volontà di accordo e di conciliazione. Ciò che non viene detto, perché non sta neppure nei testi originari dello stesso ispiratore Von Balthasar, è che polo petrino e polo mariano siano da identificare con il “compito maschile” e con il “destino femminile”, con la azione degli uomini e la passione delle donne. Questo sviluppo, che troviamo in Von Balthasar, ma anche in Giovanni Paolo II e parzialmente in Francesco, nel discorso di papa Leone non appare. Se una lettura di “Maria madre della Chiesa”, pur ricorrendo a categorie non del tutto persuasive, evitasse di trarne conclusioni fuorvianti, sarebbe un punto di evidenza di un utilizzo meno ideologico delle medesime parole. Se ne possono trarre allora due conseguenze:

a) polo mariano e polo petrino sarebbero due componenti, strutturali, non solo dell’universo ecclesiale cristiano, che si è sviluppato dopo la Pasqua, ma dovrebbero essere riconosciute come componenti interne al cattolicesimo tutto e alla stessa Santa Sede;

b) non si dovrebbe dedurre, con un sofisma scorretto, di cui è stato vittima prima Von Balthasar e poi anche il magistero ecclesiale, che polo mariano e polo petrino corrispondono a carisma femminile e compito maschile.

Se questo fosse il senso della omelia del 9 giugno, sarebbe possibile leggerlo come una evoluzione non ideologica delle categorie introdotte da un grande teologo, che non ha resistito, però, a farne un uso distorto, inducendo indirettamente uno sviluppo equivoco nelle parole del magistero cattolico degli ultimi 50 anni.

Area personale

Area personale