Miracoli eucaristici e teologia

Miracolo eucaristico e presenza sostanziale

Una breve serie di osservazioni, maturate in un confronto serrato col pensiero di Tommaso d’Aquino, allo stesso tempo da ammirare e da criticare, ci permette di sollevare un certo numero di questioni, che possono assumere un certo rilievo teologico e pastorale. Partendo dal tema del “miracolo eucaristico”, oggi tornato sorprendentemente come tema del dibattito della chiesa cattolica, si possono cogliere alcune dimensioni particolari della tradizione eucaristica che altrimenti resterebbero in ombra. Per paradosso, un avanzamento può avvenire spesso a causa di un arretramento: come per saltare più lontano si fa spesso qualche passo indietro. Presento qui in forma di rassegna questa piccola sequenza di considerazioni su un tema che non è stato oggetto di grande riflessione da parte della letteratura teologica e su cui, non di rado, si sentono dire cose largamente imprecise.

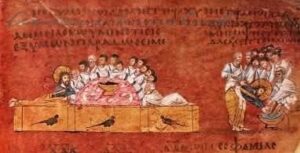

1. «Se appare miracolosamente della carne o un bambino…»

Tommaso d D’Aquino ci aiuta a comprendere la intrinseca paradossalità del concetto di “miracolo eucaristico”. Questa espressione, come tale, non appartiene al vocabolario di Tommaso. La questione è per lui questa: se le specie non hanno più la apparenza di pane e vino, ma quella di carne o sangue, si apre un problema. È ancora Eucaristia? Tommaso risponde con un formidabile paradosso. Se non sono davvero carne e sangue, allora quella è ancora Eucaristia. Se invece sono davvero carne o sangue, quella non è più Eucaristia. La ratio della risposta è sorprendente: carne e sangue sono nella Eucaristia per essere mangiati e bevuti. Le specie conservano, rispetto alla sostanza del corpo e del sangue, la destinazione del pasto. Nel quale e dal quale sorge il corpo di Cristo ecclesiale. Il miracolo eucaristico espone così la Eucaristia alla paralisi del processo che porta il pane e vino, benedetti e distribuiti, a realizzare la comunione ecclesiale. Se il sacramento viene separato dall’uso, viene costretto a limitarsi al suo effetto intermedio, senza arrivare al dono di grazia. Ciò che viene chiamato «miracolo eucaristico» appare perciò come un processo interrotto. L’unico miracolo eucaristico è la Chiesa come corpo di Cristo. Per questo è grave che un giovane, che scopre i miracoli eucaristici e vi si appassiona, non sia orientato ad una vera spiritualità eucaristica e non alla rincorsa del sensazionale, che nulla ha a che fare con la verità dogmatica della presenza reale. Voler “vedere” la presenza reale è una negazione della affermazione tridentina per cui la presenza non solo è vera e reale, ma anche sostanziale. Ossia presenza che non si vede!

2. Il sacramento e l ‘uso

Che cosa ha reso possibile in Tommaso d’Aquino e nella tradizione che da lui discende un interesse per i cosiddetti “miracoli eucaristici”? Il punto più debole del sistema teologico di Tommaso d’Aquino, che ha inciso su tutta la teologia sacramentaria ed anche sulla teoria del miracolo eucaristico, è la distinzione tra sacramento e uso. Da un lato vi è il sacramento, e dall’altro l’uso che del sacramento fa la Chiesa. Questa impostazione lo porta, teoricamente e praticamente, a separare la consacrazione dalla comunione. Questa opzione teorica, che non ha nulla di teologico, porta però a conseguenze teologiche piuttosto gravi. Tra esse vi è la separazione esistenziale tra Corpo di Cristo sacramentale e Corpo di Cristo ecclesiale. Fino alla conseguenza, assai discutibile, di affermare che l’Eucaristia sia veramente sacramento solo perché contiene il Corpo di Cristo sacramentale, ma risulta soltanto un segno rispetto al Corpo di Cristo ecclesiale. In questa differenza tra un effetto contenuto e uno non contenuto nel sacramento, la tradizione ha collocato lo spazio dei miracoli eucaristici. Uno spazio che tende a zero nel momento in cui si recupera la correlazione originaria tra i due significati di Corpo di Cristo. Lo si può fare a partire da De Lubac, che per questo libro sul “Corpo mistico” fu censurato. Ma poi riabilitato col Vaticano II, che ha ripreso una più profonda correlazione tra la presenza reale e la presenza ecclesiale.

3. Uno sguardo distorto

Come ho già detto, la teologia poggia spesso il suo discorso su evidenze o assunti non teologici. Un esempio illuminante è quello della teoria tomista che riduce la comunione a “uso” del sacramento. C’è il sacramento in sé e poi c è il suo uso. Questa distinzione introduce un errore grave di percezione del reale, perché fonda una separazione interna al sacramento e ne spezza la esperienza. La teologia del XX secolo ha scoperto (di nuovo, dopo secoli) che la comunione non è uso del sacramento, ma sua parte costitutiva. Enrico Mazza ha detto questo nel modo più efficace. Nella celebrazione eucaristica, alla preghiera (di cui fa parte il racconto della istituzione) corrisponde il rito della comunione. La consacrazione non è un rito, ma una preghiera. Rito è invece la comunione. Anche il modo di celebrare e di gustare l’eucaristia cambia. Così si può comprendere quanto distorto sia il modo ordinario di spezzare sacramento e comunione, sulla base di una teoria che impone al rito eucaristico la logica estrinseca della distinzione tra ciò che è per sé e ciò che è per altro. Anche il nostro modo di “fare la comunione” risente di questa visione spezzata: molto spesso vediamo che la assemblea non è nutrita dal pane sull’altare, ma dalla pisside presa dal tabernacolo. Siamo ancora vittime di una visione che spezza sacramento e uso, presenza reale e comunione.

4. Gli accidenti delle specie

La tradizione cattolica, riflettendo sulla presenza eucaristica, ha utilizzato dal XIII secolo le distinzioni aristoteliche delle dieci categorie, ossia dei predicati più generali dell’essere. Anche Tommaso le usa esplicitamente. Se le teniamo presenti sullo sfondo, capiamo che il mutamento della sola sostanza del pane e vino, che diventa corpo e sangue di Cristo, lascia riferite al pane e al vino tutte le altre 9 categorie: qualità, quantità, relazione, dove, come, quando, possesso, azione e passione. Questo è lo sfondo categoriale con cui Tommaso affronta la questione del luogo della presenza reale. E risponde che la presenza del corpo e sangue di Cristo non è una presenza locale. La presenza del Signore non avviene in un luogo, ma al di là e al di qua della determinazione locale. Questo aiuta a comprendere perché la presenza eucaristica sia stata riferita per molti secoli all’altare e all’ambone, non al tabernacolo o all’ostensorio. Questo spiega perché i luoghi da benedire per celebrare l’ eucaristia sono altare e ambone. Non vi è tradizione di benedizione del tabernacolo per circa un millennio. Essa nasce solo quando si inizia a separare il sacramento dell’uso. La presenza eucaristica è legata ai luoghi della azione liturgica, che ha come fine mangiare e bere, non al luogo della riserva delle particole. Se questo è stato riscoperto solo nell’ultimo secolo, dopo secoli di oblio molto diffuso, è ovvio che la ripresa teorica e pratica del ruolo della azione rituale diventa una condizione per una più profonda esperienza della presenza del Signore. Non perché un “miracolo” renda visibile l’invisibile, ma perché il miracolo della frazione del pane rende il Signore riconoscibile, pur essendo Lui “in altra forma” e sottraendosi allo sguardo proprio quando viene riconosciuto. Ciò che la tradizione chiama “presenza sostanziale” costituisce una critica radicale alla pretesa di riconoscere miracoli diversi dal farsi presente del Signore in mezzo ai suoi.

Area personale

Area personale