La «teologia rapida» corregge la teologia troppo veloce. Una lettura capovolta

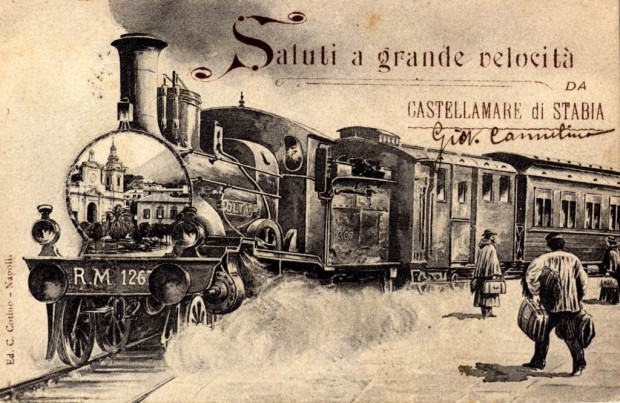

La domanda di una «teologia rapida» non deve sorprendere. Né risulta inatteso il fatto che una tale richiesta possa essere anche ragionevolmente contestata, visto che la espressione, di per sé, può facilmente essere fraintesa. Mi chiedo: da dove viene la domanda e da dove nasce la resistenza? Un indizio può farci capire meglio il senso di questa discussione. Quando Antonio Spadaro argomenta a favore di una teologia rapida, evoca alcuni “luoghi comuni” della trasformazione del mondo: in primis evoca la luce elettrica. Un mondo “elettrificato” è un mondo accelerato, dai primi del XX secolo. Ma già la comparsa dei “motori” (a vapore, a scoppio…) aveva turbato le coscienze credenti. La opposizioni alle ferrovie, e alle biciclette, fa parte della nostra storia di cattolici. Non parliamo del fatto che la elettricità abbia reso possibile il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione, e, infine, il PC, il web e lo smartphone. Tutto questo “velocizzarsi”, anche della scrittura sullo schermo, fin dall’inizio è stato visto come una tentazione cui resistere.

Molta parte della teologia cattolica degli ultimi 200 anni deriva, più o meno direttamente, da questo trauma. Assumere la “rapidità del mondo velocizzato” e pensarla con serietà non è facile. Persino la crisi dei riti può essere letta come una colpa del mondo veloce. E la rapidità sembra assumere, univocamente, un significato narcisista, autocentrato, autoreferenziale. Tuttavia dobbiamo ammettere che questo schema di interpretazione resta essenzialmente reattivo e ingiusto. Denuncia la rapidità in nome della lentezza, denuncia la autenticità in nome della comunità, denuncia la eguaglianza in nome della differenza.

Vi è qui, in questa resistenza alla rapidità, un chiaro debito alla lettura antimodernistica della fede di fronte al mondo tardo-moderno, che viene visto diventare rapido, sostituire la azione alla contemplazione, il diritto al dovere, il consumo alla custodia.

Spezzare una lancia a favore della “rapidità” non significa trovare subito le risposte a sempre nuove domande. Significa invece, per come la capisco, prendere sul serio il mondo nuovo, nato nel XIX secolo, e sviluppatosi per 200 anni, solo in una parte del mondo, e con cui il cattolicesimo fatica ancora a confrontarsi.

Certamente questa teologia non è soltanto il frutto di un “adeguamento” pensato come restyling. Non è solo questione di introdurre un lessico veloce al posto di un lessico lento. Si tratta, piuttosto di elaborare un canone nuovo, che attinga a nuove categorie e a nuove esperienze, maturandole in una nuova relazione alla luce del Vangelo e dell’esperienza umana (GS 46)

Qui, mi pare, il coraggio di una teologia rapida richiede un lavoro tutt’altro che rapido. Forse troppo veloce, in questa prospettiva, è stata la teologia che ha fatto i conti con il mondo tardo-moderno elencando anzitutto una serie di errori: abbiamo iniziato ai primi del XIX secolo e non abbiamo più smesso, almeno fino al Vaticano II. Ma anche dopo abbiamo ricominciato. Quello è diventato un modo veloce che non ci aiuta ad essere fedeli. Essere rapidi significa rinunciare a questo tipo di velocità di giudizio.

E’ sbagliato pensare che la accelerazione sia solo una trovata tardo-moderna. Certo, nelle sue forme culturali, sociali, economiche, strutturali, vi è qui una grande novità. Ma la tradizione conosceva bene altre forme di velocità, che oggi non ci sono più utili. Ne indico soltanto due.

Per secoli, addirittura per quasi due millenni, diciamo da Nicea ai secoli dopo Trento, abbiamo pensato che il magistero ecclesiale potesse intervenire “velocemente”, con canoni di condanna. Prevalentemente si pensava che la verità fosse garantita se l’errore veniva pubblicamente condannato. Questo metodo, che ha assunto il nome di “magistero negativo”, era molto veloce. Al confronto con esso, il magistero positivo, inaugurato dal Concilio Vaticano II, è inevitabilmente più lento, più articolato, proprio per la necessità di confrontarsi con un mondo rapido, mutevole, che muta d’accento e di pensier.

Un altro aspetto interessante è che una teologia rapida, prendendo sul serio il cambio di passo della cultura, coglie l’occasione per rileggere complessivamente la tradizione a partire dalle nuove evidenze. Che cosa significa, ad esempio, la fine della famiglia allargata e l’inizio della famiglia nucleare? Che cosa significa la entrata della donna nello spazio pubblico? Che cosa significa la scoperta della “età evolutiva” nella crescita dei bambini? Che cosa significa che il concepimento implica una collaborazione paritaria di maschio e femmina nella nascita di un nuovo soggetto? Queste novità culturali, scientifiche, sociali, tutte frutto di un mondo accelerato, non sono soltanto occasioni per dire la verità sempre saputa, ma forme di comprensione originale della famiglia, della donna, della nascita e della crescita. Capiamo cose che non avevamo mai saputo.

Una teologia che pensa di avere “principi ontologici” di rivelazione di che cosa è uomo, donna, famiglia, nascita e crescita, può essere sempre molto, troppo veloce. Ha già risolto le questioni prima ancora di incontrarle. Una teologia che accetta di dialogare con la accelerazione del mondo non attinge semplicemente a principi, ma rielabora l’ascolto della Parola e la celebrazione del Sacramento come passaggi aperti, nei quali la grazia irrompe nella storia e manifesta nuove evidenze.

Se guardata in questo modo, la domanda di “teologia rapida” appare ragionevole. Il primo effetto è liberare la tradizione di meccanismi troppo veloci e sommari per arrivare ad esprimere un giudizio. Una teologia che superi l’antimodernismo come garanzia di verità si espone ai segni dei tempi, da cui, lentamente, può imparare a dialogare con il mondo accelerato. In questo senso una “teologia rapida” risulta sacrosanta, anche se non poco impegnativa. In questo direzione, mi pare, la richiesta di “rapidità”, nonostante la apparenza, costituisce un vero rimedio a logiche troppo veloci e sommarie, che hanno caratterizzato la stagione dell’antimodernismo (pre- e post-conciliare) e di cui dobbiamo imparare a liberarci. Per essere rapidi dobbiamo lentamente smettere di essere veloci. Per dirla parafrasando Immanuel Kant, posso concludere così:

«se misurassimo la rapidità della teologia non già dalla velocità con cui sa rispondere immediatamente alle questioni, ma dalla accurata considerazione che sa avere dei fenomeni nella loro accelerazione storica alla luce della Parola, potremmo dire che molta teologia sarebbe molto più rapida, se non fosse così rapida».

Area personale

Area personale