Nuove meditazioni di teologia eucaristica (/2): Sostanza e mistero

Due significati di sostanza.

La riscoperta del lato visibile del mistero

La storia della teologia sacramentaria classica latina, che inizia da Pietro Lombardo e trova nel Concilio di Trento una sua “versione moderna”, elabora gradualmente un duplice concetto di “sostanza”. Entrambi hanno a che fare con una dimensione del “mistero”, ma lo affrontano in modo differenziato, addirittura in modo polare, per non dire antitetico:

a) Un primo concetto di “sostanza” indica per lo più la resistenza ultima della “res”, del “dono di grazia”, alla azione della Chiesa. Con “sostanza” del sacramento si indica ciò che, per diritto divino, è sottratto alla disponibilità ecclesiale (Concilio di Trento, Sess. XXI, “salva eorum substantia” DH 1728). Tale formula salva eorum substantia identifica, in fondo, la intersezione tra “forma, materia e ministro” che è causa di grazia. Ciò che è immutabile/divino rispetto al mutabile/ecclesiale1.

b) Ma “sostanza” è anche il termine che indica ciò che muta, nel cuore eucaristico della Chiesa, restando immutati gli accidenti. Il mistero, nel suo centro, è detto con una accezione capovolta di sostanza: essa diventa, per le logiche della grazia, il riferimento ad una invisibilità, alla quale si può accedere con un capovolgimento: la sostanza del pane è ciò che muta, e l’accidente del pane ciò che permane.

La custodia del mistero è resa possibile, in questo sistema, da un duplex ordo, naturale e sovrannaturale. La dottrina del sacramento si adatta a questa impostazione (e forse ne è la segreta ispiratrice) perché ragiona in modo duplice e con una forte tensione:

– sul piano visibile, la sostanza del sacramento è la resistenza al mutamento. Sostanza è qui “mistero della permanenza”;

– sul piano invisibile, la sostanza del sacramento è la possibilità/realtà del mutamento e così diventa “apertura al mistero di novità”.

Ciò che questo modello produce, lungo i secoli, non è il raccordo tra le due logiche, ma l’autonomizzarsi di ciascuna di esse: così la logica della sostanza sul piano “formale” inclina ad una riduzione al minimo dell’atto ecclesiale: ciò che è valido resta invisibile e permane nel mistero di un “al di là” del sensibile, che sul piano del “contenuto” tende a scavalcare e a squalificare ogni azione2. E’ azione di Dio e non azione della chiesa: sia la “permanenza” della sostanza, sia la “conversione” della sostanza. Un doppio atto selettivo dell’esperienza diventa una conseguenza della duplice astrazione tra “necessario e contingente” e tra “invisibile e visibile”. La gestione del mistero assume così da un lato la via “negativa” e “formale”, dall’altro la via “intellettiva” e “affettiva”.

1. Il recupero di una unità tra “forma visibile e grazia invisibile”

Questa soluzione, che il modello medievale e quello moderno, pur con le loro differenze, predispongono nel dettaglio, può essere considerata come il frutto di un duplice percorso di esperienza, che vediamo guidato da due diversi concetti-base:

– quello di “officium”, che assicura la percezione del “mistero” nella azione rituale visibile, assunta come “cerimonia dovuta”;

– quello di “sacramentum”, che assicura al “mistero” di essere il “contenuto” del dono di grazia invisibile, ossia l’effetto del sacramento.

Rispetto a questa duplice linea, tuttavia, il compito che il Movimento Liturgico ha posto di nuovo, con singolare urgenza, è quello di una “sintesi originaria”, che non estrometta l’azione dal mistero o il mistero dall’azione. La aspirazione più radicale del ML, ossia il riconoscimento della qualità “fontale” dell’atto rituale, recupera una dimensione centrale alla “forma esterna” del mistero, che era caduta o fuori della attenzione dei sacramentalisti o sotto lo sguardo limitato dei cerimonieri. Proviamo a capire meglio la strategia fondamentale con cui il ML ha provato a rimediare a questa distorsione dell’esperienza.

2. La strategia del Movimento Liturgico per “salvare il fenomeno” del mistero

Ciò che è accaduto tra XII e XIII secolo, e che si è imposto nel mondo cattolico con la potente mediazione dei decreti tridentini, appare molto istruttivo per capire che cosa è successo ai primi del XX secolo. Quel linguaggio scolastico, mediato autorevolmente dal magistero, si rivelava una gabbia contro la quale inutilmente si rivoltava l’esperienza rituale cristiana. Per “salvare il fenomeno” del sacramento, occorreva riformulare il linguaggio con cui parlarne. Soprattutto mediante una poderosa rilettura della relazione tra culto e santificazione, che sta al cuore della nuova comprensione necessaria. Non è un caso che le opere più importanti che segnano l’inizio della fase scientifica del Movimento Liturgico recuperino una relazione strutturale proprio tra “culto” e “santificazione”. Nei venti anni che vanno dal 1913 al 1932, quattro opere segnano questa riconsiderazione della tradizione, che implica necessariamente una profonda trasformazione del linguaggio: il “fenomeno sacramento” merita di essere chiarito, conosciuto e vissuto mediante parole più adeguate. Un “evento linguistico” è la condizione di questo chiarimento della esperienza. Maurice Festugière, nella suo libro-scandalo del 1913 La liturgie catholique (La liturgia cattolica) , osa parlare per la prima volta, dopo molti secoli, della “liturgia come fonte di vita cristiana”: collocando la liturgia a livello di “source” sconvolge le buone abitudine dell’intellettualismo razionalistico che pervadeva la cultura e che i gesuiti del tempo ritenevano di dover difendere ad ogni costo. Lo scontro fu talmente duro che al povero Festugière non restò che chiudersi in un infrangibile silenzio e il suo libro fu considerato un testo maledetto; Romano Guardini, in qualche modo sulla scia di Festugière, ma anche con le opportune prese di distanza, scrive nel 1918 Der Geist der Liturgie (Lo spirito della liturgia) e poi nel 1923 Liturgische Bildung (Formazione liturgica): in entrambe le opere la riscoperta del culto è condizione di relazione con la salvezza, purché si rilegga la liturgia come preghiera e come gioco, come conoscenza simbolica e come profondità profetica della superficie delle cose: con quella attenzione e con quella cautela che Festugière non conobbe, Guardini seppe formulare una teoria della “Grundgestalt” (forma fondamentale) che cambiò la storia della teologia eucaristica.

3. Una nuova parola: “mistero del culto”

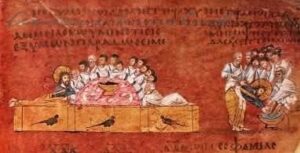

Nel 1932 Odo Casel, con il suo Das christliche Kultmysterium (Il mistero del culto cristiano), pose esplicitamente la relazione tra culto e santificazione come il centro di una nuova espressione: la parola “mistero del culto” è, da questo punto di vista, il simbolo espressivo di una nuova esperienza possibile. Il titolo della sua opera più importante, nella traduzione italiana, risulta tradito: Casel non parla del “mistero del culto cristiano”, ma del “cristiano mistero del culto”. Egli non è interessato al fatto che il culto cristiano sia un mistero, ma al fenomeno per cui il mistero pasquale, la morte e risurrezione del Signore Gesù, comunica la sua grazia anzitutto nella esperienza di culto che battesimo ed eucaristia costituiscono, come “azioni rituali” in cui agisce, allo stesso tempo, l’uomo e il suo Signore, il corpo umano e il Pneuma divino. Non è un caso che, nel momento in cui doveva dare una sintesi del suo pensiero, Casel abbia detto che, nel fondo, la sua ricerca aveva cercato di valorizzare il “lato esteriore” dei sacramenti.

Tutti questi autori hanno in comune, certo con toni diversi, una sorta di ribellione contro un linguaggio che, spezzando l’esperienza del sacramento in due ambiti autonomi – da un lato la santificazione che non si occupa del culto e dall’altro il culto che non si preoccupa della santificazione – impedisce di viverla come atto rituale di celebrazione comunitaria. Riuscire a vedere la contraddizione di questo linguaggio formalistico della tradizione scolastica e magisteriale è una delle condizioni decisive per difendere la Riforma liturgica, che è segnata in profondità dal superamento della alternativa santificazione/culto.

4. La “forma visibile” e la sua differenza dalla sostanza

Per questo non è azzardato sostenere che il “recupero della forma visibile” (come “forma rituale”) riscattata dal senso di minorità a cui l’aveva costretta la lunga stagione della teologia scolastica e moderna, implica una grande revisione del rapporto tra “mistero” e “sostanza”. Viene cioè interrotto il duplice canale con cui mistero e sostanza si sostengono a vicenda, sia sul piano della logica “officiale”, sia sul piano della logica “sacramentale”. Se la “forma visibile” diventa rilevante in modo non accessorio, ossia come passaggio obbligato, la riducibilità “sostanziale” del mistero diventa impossibile. Sia nei termini di una “definizione di competenze” tra la Chiesa e il suo Signore, sia nei termini della relazione tra gli accidenti del sacramento e la sua verità. Questo duplice fronte di sapere, che ha elaborato con tanta finezza il suo linguaggio, viene ora messo a dura prova. Il motivo è proprio la sua incapacità di “custodire il mistero”. Sia la dogmatica giuridica, sia la dogmatica teologica sono state messe in crisi e devono trovare nuove forme di espressione, per non ostacolare una esperienza di sintesi. Se lasciate a loro stesse, dividono invece che unire, perché partono da presupposti epistemologicamente distorti.

1 Si deve notare che la formula viene citata dai Padri tridentini nel contesto della apologia della comunione sotto una sola specie, per attribuire alla Chiesa la autorità e il potere di non attenersi alla “doppia specie”, perché non compresa appunto nella “sostanza del sacramento”.

2 Del tutto caratteristica di questa tendenza è la interpretazione che la prassi eucaristica ha dato dell’”hoc facite”. Da un lato la concentrazione nella sola “consacrazione”, dal punto di vista cerimoniale: il mistero sta in un minimo di parole sul pane e sul vino, non sulla azione eucaristica nel suo complesso. E qui funzione la prima accezione di sostanza. Poi però la seconda prende il sopravvento e la sostanza del corpo e sangue diventa oggetto di esperienza affettiva, spirituale e devota, ma non rituale. Sulle dinamiche distorte che questo modello di pensiero ha introdotto da secoli nella tradizione cattolica riflette con grande lucidità Z. Carra, Hoc facite. Studio teologico-fondamentale sulla presenza eucaristica di Cristo, Assisi, Cittadella, 2018.

Area personale

Area personale