Una mediazione rituale del sacrificio abolito? In dialogo con Severino Dianich

La lettura del bel testo pubblicato da Severino Dianich su “SettimanaNews” (qui) mi pare che possa suscitare un giusto interesse ad indagare una serie di questioni diverse, che è necessario porre con chiarezza alla attuale coscienza ecclesiale. Si tratta di domande che riguardano non soltanto la fede, ma anche il ruolo che i riti hanno per la fede e lo spazio che la vita morale svolge in rapporto alla parola della Scrittura e alla regolata devozione dei cristiani. Potremmo dire che le parole di Severino si collocano, in modo efficacissimo, in quel “triangolo della esperienza” ai cui vertici stanno la Scrittura, i Sacramenti e l’Etica. La nostra vita di fede non è lineare, non è semplicemente la applicazione di nozioni apprese, ma ha la forma di un dono da ricevere, per entrare a nostra volta nel controdono: il dono della Parola, che viene ricevuto nel Sacramento e diventa controdono nella vita per l’altro.

Di fronte a questa raffigurazione, che prendo da un altro teologo esperto come Chauvet, e che risulta un poco diversa da quella che Dianich usa nel suo testo, ci chiediamo: quale ruolo gioca il sacrificio? Non è solo un contenuto della Scrittura, non è solo un atto rituale e non è solo una determinazione morale, ma è, allo stesso tempo, tutte e tre queste cose. Per questo motivo molte delle parole che Severino ha scritto devono essere considerate assai preziose, anche quando non vengano ritenute definitive o risolutive. Vorrei valorizzarne almene tre.

a) La parola “sacrificio” e il suo paradosso cristiano

Tra le prime cose che leggiamo nel suo articolo, una è particolarmente preziosa: il termine “sacrificio” nel nostro modo di parlare non ha immediatamente un significato religioso (o sacro), ma ha assunto un significato ordinario (o profano). Non indica anzitutto un “atto rituale”, ma una “determinazione morale”. E’ evidente che questa costatazione di Dianich riposa, da un lato, sul piano del senso comune. Si riferisce infatti a domande di significato del termine rivolte alle persone “della strada”. D’altra parte Dianich tiene conto, come emerge con chiarezza dall’ultima parte del suo testo, del contenuto espresso dalla tradizione neotestamentaria (non senza anticipo nella anticotestamentaria), che rilegge profeticamente il termine sacrificio, con rivoluzionaria libertà. Al centro della questione vi è, evidentemente, un grande paradosso. Noi possiamo parlare di sacrificio in senso religioso, ma lo riferiamo ad un Signore, che è, allo stesso tempo, sacerdote, vittima, altare e tempio. Ciò che una nozione elementare di sacrificio chiede di distinguere, in Cristo appare indiviso. Perciò ognuna di queste parole (sacrificio, sacerdote, altare e tempio) non si usano più in senso proprio, ma in senso nuovo. Questo, però, non è il frutto semplicemente di una evidenza della Scrittura, ma anche di una “recezione rituale” e di una “pratica esistenziale”. Di qui emerge, con urgenza, la seconda bella osservazione che leggiamo in Dianich.

b) La parola “sacrificio” nel Messale Romano

Una questione diversa, per certi versi più semplice, ma istituzionalmente molto più delicata, è la scelta di forzare la lingua italiana nella traduzione del testo latino, utilizzando il termine “sacrificio” molto più ampiamente di quanto non faccia l’originale latino. A questo proposito occorre chiarire due problemi differenti:

– da un lato non c’è dubbio che il linguaggio ecclesiale cattolico sia ancora segnato dall’uso apologetico in funzione anti-protestante. Si deve ricordare che la decisione di tradurre in italiano (e solo in italiano) “quod pro vobis tradetur” con “offerto in sacrificio per voi” è stata presa, da parte degli esperti (e dai pastori) di fine anni 60, in funzione esplicitamente antiprotestante. Non ha di per sé alcuna giustificazione testuale. La parola “sacrificio”, perciò, funziona ancora come una sorta di “tessera”, a garanzia della identità cattolica, anche quando non se ne capisce il significato o se ne abusa.

– d’altro lato, proprio questa inflazione di usi di “sacrificio” (per tradurre parole latine come devotio, oblatio o servitium) mostra il lato ideologico delle teorie sulla traduzione dei testi latini, che sono state diffuse irresponsabilmente nella Chiesa negli ultimi 20 anni. Si chiede assoluta fedeltà al testo originale, ma poi si procede con altrettanta assoluta libertà quando fa comodo. L’ultima traduzione del Messale Romano attesta bene il prevalere di questa soluzione ancora apologetica e senza vero interesse per il ruolo che il rito svolge, ma riducibile apologeticamente a “custodia della dottrina”. La liturgia è anche fonte di dottrina, purché bene intesa. Di qui l’ultimo punto interessante.

c) La mediazione rituale del “sacrificio abolito”

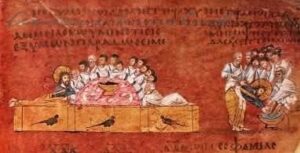

Il terzo aspetto che merita di essere valorizzato consiste proprio nel rileggere la funzione della mediazione rituale del sacrificio. Essa si collega perfettamente alla conclusione del testo di Dianich: fare della vita un dono per l’altro è un dato solennemente messo in scena (ossia rappresentato e ripresentato) dalla Cena del Signore. Pane e vino sono “offerti, benedetti, spezzati, dati e consumati”. La risignificazione del sacrificio in Cristo passa non solo attraverso un sorprendente testo biblico, o per azioni singolari di vita donata, ma anche per un “rito eucaristico” che ha nel “consumo-comunione” il suo luogo di maggiore evidenza ed efficacia. Il Corpo di Cristo sacramentale, non per essere conservato, ma per essere consumato, diventa perciò Corpo di Cristo ecclesiale. La parziale conservazione è giustificata solo dalla assenza o dalla malattia di alcuni: non ha in sé una ragione essenziale. Una messa che diventa “atto del solo sacerdote” e il cui risultato sono “particole nel tabernacolo” non è coerente con il senso paradossale e originario del “sacrificio eucaristico”. L’eucaristia può essere sacrificio solo se è attestazione di comunione con il Signore in una vita donata, per lui, con lui e in lui. Per questo la “sostanza” del corpo di Cristo porta con sé questo stesso paradosso: pur essendo definita sostanza, non è “in sé”, ma “per altro”. Strana sostanza, come strano è il sacrificio, strano il sacerdote, strana è la vittima, strano l’altare e strano il tempio. Il rito eucaristico al suo centro non ha la consacrazione (che è solo parte della preghiera eucaristica), ma la comunione.

La Chiesa non può permettersi di separare ciò che nel Signore è stato e resta unito per sempre: Sacerdote, Vittima, Altare e Tempio sono il Corpo di Cristo. Di questo sono figura le “oblate” su cui si rende grazie, non perché restino nella pisside, nel tabernacolo o nell’ostensorio, ma perché siano consumate. In questo equivoco liturgico (di prassi rituale e di teoria sacramentale incerte sul rapporto non chiarito tra conservare e consumare, tra presenza sacramentale e presenza ecclesiale) si nascondono molte delle ragioni che Dianich ha giustamente sollevato sul piano della evidenza biblica e su quello della determinazione esistenziale. Anche la abolizione del sacrificio ha un suo rito, che possiamo chiamare sacrificio, ma solo a certe condizioni. Ogni abuso verbale o non verbale incide negativamente sulla relazione con il Signore e perciò sulla qualità della vita ecclesiale che si giustifica solo se resta al servizio di questa relazione.

Area personale

Area personale