Un Corpus Domini ecumenico? Una provocazione da non trascurare

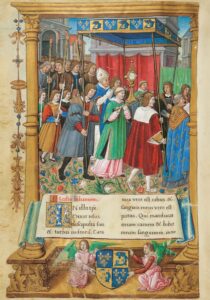

(la rappresentazione del Codice Valois riprende le prassi di inizio XVI secolo, non trascurando la coloratissima infiorata)

Un Corpus Domini ecumenico?

“Qui tutto vuol essere concordia e armonia, che converte i cuori, modera le cupidigie. Tutto vuol volgersi ad edificazione: Vangelo vissuto, mitezza praticata, giustizia santa penetrata di carità, e fatta circolare tra uomo e uomo, tra popolo e popolo.”

Giovanni XXIII, Corpus Domini, 1962

Nel suo recente intervento sul tema della teologia eucaristica, M. Perroni ha fatto più di una affermazione importante. Di particolare interesse, per me, è stato il suo richiamo ad una versione “ecumenica” del Corpus Domini. Si potrebbe lavorare su questo?

Per quanto piuttosto originale, l’idea mi pare tutt’altro che infondata. Proprio a partire dalla storia della istituzione della Festa del Corpus Domini. In effetti, un compito ecumenico, nel senso più autentico, consiste nel ritrovare una comunione che la storia ha perduto. Il senso veramente “cattolico” della festa, nel senso di universale e di condiviso, può essere recuperato nei suoi intenti originali, così come appaiono dalla Bolla Transiturus, del 1264. Se torniamo a quel testo, infatti, scopriamo una serie di dati ecumenicamente decisivi:

a) La festa nasce da un compito ecclesiale inevaso: ossia garantire a tutto il popolo di Dio di accedere alla comunione eucaristica, per rimediare ad un difetto liturgico del giovedì santo, in cui il prevalere di riti e cerimonie diverse (benedizione degli olii, riconciliazione dei penitenti) aveva messo in secondo piano la centralità della comunione eucaristica

b) L’accento maggiore, nel testo istitutivo della festa, è posto sulla dimensione del pasto di comunione. Pur essendo già affermata sul piano teologico una riduzione della comunione a “uso del sacramento” (che sarà una deriva cattolica sempre più accentuata sia rispetto all’oriente cristiano, sia rispetto all’occidente non cattolico) le affermazioni centrali del testo alimentano una visione della comunione profondamente ecumenica.

c) Viene largamente raccomandata una adeguata celebrazione della comunione ecclesiale, ma non si parla esplicitamente né di processione, né di ostensione dell’ostia. Come vedremo, questi due aspetti sono stati introdotti successivamente, a Roma, rispettivamente da Giovanni XXII (1316) che introduce la processione e poi da Nicola V (1446) che introduce la ostensione dell’ostia, quasi 200 anni dopo la istituzione della festa.

Come accade nella storia, lo sviluppo unilaterale di una istituzione antica, se non adeguatamente corretto nel suo procedere storico, fa addirittura dimenticare le intenzioni con cui una istituzione è nata. Se la festa si è trasformata, già 50 anni dopo la sua istituzione, in una manifestazione di potere pubblico, in una presentazione solenne della signoria di Cristo sulla città, e poi, dopo la Riforma protestante, in una contemporanea affermazione apologetica di una teologia della presenza diversa da quella protestante, questa evoluzione costituisce un dato storico che non si può aggirare facilmente. Non si tratta, però, di una dimensione originaria della festa, bensì di un suo legittimo sviluppo storico, che non siamo obbligati a confondere con il suo intento originario. Ciò che è stato legittimo in un’epoca non è un dato necessario in epoche successive.

Esaminiamo più nel dettaglio alcuni aspetti del documento di papa Urbano IV, da cui tutto è iniziato:

– mette al centro il valore della eucaristia come “dono” che ha nel pasto il suo centro.

– limita al minimo la dimensione apologetica (la citazione dell’errore eretico è marginale e non incide sulla forma della festa)

– valorizza la celebrazione con comunione del popolo

– presenta un elemento di riparazione interno alla vicenda ecclesiale, per rimediare alla “distrazione” nella messa in Coena Domini del giovedì santo

– ciò corrisponde alla conclusione del testo, sulla remissione della pena, legata ai momenti liturgici della festa e della ottava.

Come dicevo, questa intuizione iniziale della “Fete-Dieu”, come la chiamano i francofoni, ha avuto un esito piuttosto complesso. Singolare è il fatto che il testo del 1264, promosso da papa Urbano IV, non abbia avuto alcuna recezione. Le cose sono cambiate solo nel 1309, con Clemente V e poi nel 1316, con papa Giovanni XXII, con la istituzione della processione, prima non prevista. Questo passaggio, da parte di un papa avignonese, di fatto ha trasformato la festa, anche se non le ha dato ancora la forma che oggi conosciamo. Vediamo i due elementi più qualificanti della storia successiva:

a) la festa è nata per condurre il popolo alla comunione eucaristica, riparando alla trascuratezza verso la Messa in Coena Domini. Quindi si tratta di una festa che fa “entrare” i cristiani nel centro vivo della loro relazione con Cristo, mediante il rito della comunione. La processione, invece, cambia la direzione: porta i cristiani a uscire dalla Chiesa e ad entrare nella città. Anzi, come si vede in molti sviluppi storici tra XIV e XVI secolo (a Roma, a Venezia, a Genova, ma anche in Inghilterra e in Francia) la festa del Corpus Domini acquista sempre più carattere civile, mobilita ogni potere, struttura la forma stessa del potere.

b) A partire dalla Controriforma, la festa si carica anche di una profonda apologetica antiprotestante: diventa affermazione della dottrina cattolica sulla eucaristia rispetto alla lettura protestante della Santa Cena. In questo sviluppo, inevitabilmente, alla processione si sovrappone la adorazione della “presenza reale” in evidente conflitto con la comunione protestante. Infatti, se uno dei fronti conflittuali resterà la contrapposizione tra “consacrazione” e “comunione” come “luogo della presenza”, è evidente che la processione con il Santissimo Sacramento diventa, indirettamente, negazione della rilevanza della comunione. Così, paradossalmente, una festa nata per recuperare la comunione è diventata, non raramente, momento di contrasto alla comunione. D’altra parte, è un dato importante il fatto che la ostensione dell’ostia, in una processione papale a Roma, inizia solo con papa Nicola V, nel 1447: potremmo dire che è una invenzione moderna.

Questi elementi di una storia di quasi 8 secoli, se colti senza discernimento, possono farci percepire la festa del Corpus Domini in una prospettiva molto unilaterale. Certamente si è trattato di una inculturazione potente, che ha mobilitato con forza energie laicali, confraternite, forme dell’arte e del costume (infiorate e teatri!). Il recupero di una teologia eucaristica più ricca e più fondata nella Scrittura e nei Padri può rendere il nostro sguardo capace di nuove letture, di nuove inculturazioni. Nonostante le evidenti difficoltà con cui ogni tradizione (cattolica, evangelica o orientale) può uscire dalle proprie “parole d’ordine”, mi sembra che sia possibile trovare, proprio all’origine della Festa, alcuni elementi che oggi diventano “spunti ecumenici” decisivi:

– Il testo della Bolla Transiturus riconosce un valore comune a tutte le tradizioni cristiane: il fatto decisivo del rito di comunione, come pienezza ecclesiale della presenza di Cristo nella sua Chiesa. Questo è un punto del tutto condiviso teologicamente, che faticano ad ammettere soprattutto i cattolici, a causa della interferenza profonda del conflitto con gli evangelici, che ha spostato la attenzione dalla comunione alla consacrazione, dalla celebrazione alla adorazione.

– La forma storica, che solo dalla metà del XV secolo ha preso figura, ossia la processione con la ostensione del Santissimo Sacramento, è uno sviluppo possibile, ma non necessario della intuizione originaria circa la festa. Se lo traduciamo in parole teologiche possiamo dire: la figura di presenza del Corpo di Cristo più alta non è quella dell’effetto intermedio (verità del corpo e sangue sotto le specie del pane e del vino), ma quella del dono di grazia (unità e carità della Chiesa) che si realizza nella comunione. Il Corpo di Cristo ultimo, nella eucaristia, non è il pane e il vino consacrati, ma il Corpo di Cristo ecclesiale, come risultato della comunione.

– Lo sviluppo storico ha elaborato in modo originale questa “destinazione ecclesiale” del Corpo di Cristo, preferendo una sorta di polarizzazione: da un lato il Corpo di Cristo sacramentale, quasi isolato nella sua evidenza separata, dall’altro il Corpo di Cristo ecclesiale, identificato con la struttura del potere ecclesiale e cittadino. Portare il Corpo di Cristo in mezzo alla città è stato interpretato mediante una separazione: quella tra sacramento e chiesa. Questa separazione ha radici teologiche, che dobbiamo avere il coraggio di discutere.

– La lettura ecumenica di questa soluzione potrebbe riservare sorprese: costringerebbe ogni confessione, ad una più fine elaborazione della teologia eucaristica, uscendo da semplificazioni storiche che hanno isolato la presenza di Cristo e la identità ecclesiale, a causa di un modo di pensare l’eucaristia in cui un effetto di essa è pensato come in essa contenuto, mentre l’altro non lo è. Questa opzione teologica del passato, possibile, reale, ma non necessaria, ha avuto conseguenze non solo sacramentali, ma ecclesiali e politiche.

Oggi forse una lettura più completa del mistero eucaristico può evitare di creare un salto tra la comunità che si è comunicata al Corpo di Cristo, ed è diventata Corpo di Cristo, e il restare della particola dopo la comunione, non per riserva, ma per processione. Qui c’è un problema grave di identità della Chiesa, che chiede una soluzione ecumenica: senza negare nessuna tradizione, ma armonizzando diversamente le priorità. Lascandosi arricchire dalle differenze che abbiamo bollato come errori e che fanno parte della nostra storia comune, da riscoprire più a fondo. Ovviamente la cosa non è semplice: ma è una profezia ecclesiale e come tutte le profezie, guarda lontano e non si lascia spaventare dalle mille obiezioni ragionevoli, che possono bloccare ogni movimento di riconciliazione, prima ancora che cominci.

Nella luce della tradizione del Corpus Domini Giovanni XXIII ha tenuto nel 1959 e nel 1962 due mirabili discorsi sulla Chiesa e sulla unità. Ha aperto uno sguardo nuovo parlando con le parole più classiche, ma una volta ancora nutrite alla sapienza di tutta la tradizione. Questo è anche il nostro compito: rileggere la tradizione in modo integrale, per recuperarne il senso ecumenico. Anche della festa del Corpus Domini, che ha bisogno di un vero ressourcement, di un autentico “ritorno alle fonti”, per essere pienamente e veracemente se stessa.

Area personale

Area personale